-

Cover 16 Octorber 2025

Cover 16 Octorber 2025

-

স্বর্গের পারিজাত মর্ত্যে শিউলি হয়ে ফোটে

স্বর্গের পারিজাত মর্ত্যে শিউলি হয়ে ফোটে

-

নাফাখুম অভিযান : সৈয়দা তাসলিমা আক্তার

নাফাখুম অভিযান : সৈয়দা তাসলিমা আক্তার

-

আনন্দময় ও ঝামেলামুক্ত ভ্রমণ নিশ্চিত করুন

আনন্দময় ও ঝামেলামুক্ত ভ্রমণ নিশ্চিত করুন

-

গান মানে শুধু বিনোদন নয়, বরং একধরনের সাধনা : রাবেয়া আক্তার

গান মানে শুধু বিনোদন নয়, বরং একধরনের সাধনা : রাবেয়া আক্তার

-

আড়াইশ’ বছর পুরনো বলিহার রাজবাড়ি বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ প্রত্মতাত্ত্বিক নিদর্শন : মোশাররফ হোসেন

আড়াইশ’ বছর পুরনো বলিহার রাজবাড়ি বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ প্রত্মতাত্ত্বিক নিদর্শন : মোশাররফ হোসেন

-

নাচিয়ে মেয়ের অভিনয়ের গল্পকথা

নাচিয়ে মেয়ের অভিনয়ের গল্পকথা

-

নারী ফুটবলে এক আত্মবিশ্বাসী যোদ্ধা : ঋতুপর্ণা চাকমা

নারী ফুটবলে এক আত্মবিশ্বাসী যোদ্ধা : ঋতুপর্ণা চাকমা

-

প্রেমে মজেছেন জয়া

প্রেমে মজেছেন জয়া

-

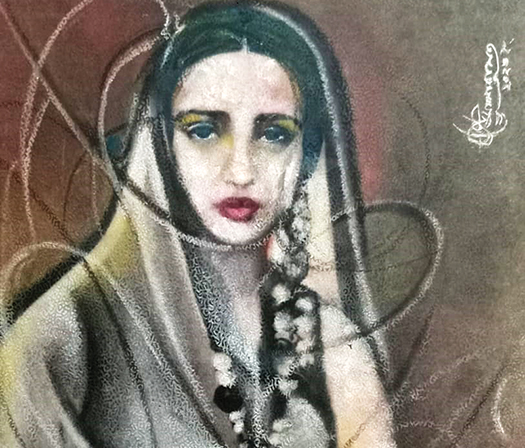

প্রথাবিরোধী অমৃতা শেরগিল : আশরাফ হোসেন

প্রথাবিরোধী অমৃতা শেরগিল : আশরাফ হোসেন

প্রথাবিরোধী অমৃতা শেরগিল : আশরাফ হোসেন

ভারতের আধুনিক শিল্পকলার নতুন দ্বার উন্মোচন করেন অমৃতা শেরগেল। তিনি নিজেকে ভারতীয় মনে করতেন, তার কাজ কখনো শিল্পী পিকাসো, মাতিন, সেজান বা গগ্যাঁর মতো হয়নি। কিন্তু তিনি তাদের কয়েকজনের কাজ দ্বারা বিশেষ করে পল গগ্যাঁর কাজে প্রভাবিত ছিলেন। ইউরোপীয় জীবনযাত্রা আর ভারতীয় জীবনযাত্রা এক নয়, এটা তিনি অনুভব করেছিলেন। সে অনুভূতিকে পুঁজি করেই ভারতকে তিনি বুঝতে চেয়েছেন তার শিল্পে, তার অস্তিত্বে। তবুও তার কাজে আমরা পোস্ট ইম্প্রেশনিজম খুঁজে পাই। শেরগিলের আর্ট নির্মিতির পেছনে কাজ করতো স্থায়িত্ব বোধ। জীবনকে প্রশ্নহীন করে তোলাই যেন ভারতীয় জীবন, এরূপ ও ধারাকে পরিষ্ফুটিত করতে তিনি ভাস্কর্যের কিউবিক বোধ স্থাপন করেছিলেন। উদ্দেশ্যের সপক্ষ্যে তিনি যে রং উপস্থাপন করতেন তা তখন অনেক ভারতীয় শিল্পীরাই ব্যবহার করতেন না। ফলে শিল্প ইতিহাসবিদগণের কাছে হয়ে উঠেছিলেন ব্রাত্য।

শ্রী অবনীন্দ্রনাথ, নন্দলালবসু, যামিনী রায় প্রমুখ প্রথিতযশা শিল্পী শিল্পকলার শৈলীতে ভারতীয় ঘরানার এক গ-িতে সীমাবদ্ধ ছিলেন। অমৃতা শেরগিলই বিশ্বশিল্প-ঐতিহ্যের সাথে ভারতীয় শিল্পকলার মেলবন্ধন রচনা করেছিলেন। বাবা শিখ সর্দারজি ওমরাও সিং শেরগিল পাঞ্জাবের অভিজাত পরিবারের সদস্য এবং মা হাঙ্গেরীয় নারী ম্যারি অ্যানতোনিয়ে গটেসম্যানের ঘরে জন্ম নেন অমৃতা শেরগিল। তবে, শেরগিল নিজেকে ভারতীয় মনে করতেন। মা অ্যানতোনিয়ে গান গাইতেন অপেরায়। অমৃতার ছোটোবোনের নাম ইন্দিরা। এ পরিবারটি হাঙ্গেরি থেকে ভারতের সিমলায় এসে বসবাস করতে শুরু করেন প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর। এ যুদ্ধের সময় তারা হাঙ্গেরিতে আটকা পড়েছিলেন। অমৃতা শেরগিলের জন্ম ১৯১৩ খ্রিষ্টাব্দের ৩০ জানুয়ারি হাঙ্গেরির বুদাপেস্টে।

অমৃতা দশ বছর হওয়ার পূর্বেই পিয়ানো ও বেহালায় পারদর্শী হয়ে ওঠেন। তার চেয়েও পারদর্শী হয়ে ওঠেন ছবি আঁকায়। পেন্সিল, জল, তেলÑ সব মাধ্যমেই সহজ ও সাবলীল তিনি।

প্রতিনিয়ত নিজেকেই খুঁজে বেড়াতেন। খুব ছোটো প্রায় ১৪ বছর হবে, এ সময় থেকেই তিনি আত্মপ্রতিকৃতি করতেন, দিনে দিনে বেড়েছে দক্ষতা, জ্ঞান ও প্রজ্ঞা; আর তা-ই রূপান্তর করেছেন শিল্পে। অমৃতা শেরগিলের আত্মপ্রতিকৃতি তার দ্বৈত মানসিকতার দ্যোতানা। ইউরোপীয় শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা ভারতীয় রক্তে গড়া শেকড়ের রসবোধে নির্মিতব্য শিল্পকর্মে নারীচরিত্রের অবাধ মুক্তির যে আনন্দ তা আত্মপ্রতিকৃতিতে যেভাবে উপস্থাপিত হয়েছে তা ভারতীয় চিত্রকলায় এর আগে কেউ দেখেনি। সাথে সাথে তার নারী প্রতিকৃতিতে অন্তর্মুখী ও অস্থিরতার প্রকাশও ছিল স্বাভাবিক। এক একটি portrait Paintings-এ আদৃত হয়েছে উজ্জ্বল ও গাঢ় রং। প্রতিটি টোনে রয়েছে অদম্য সাহসিকতা, রঙের ব্যবহারে ছিল এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য।

১৯২৯ খ্রিষ্টাব্দে ওমরাও সিং শেরগিল পরিবারটি আবার ইউরোপে যান ইন্দিরা ও অমৃতা দুই বোনকে সংগীত ও শিল্পশিক্ষা দিতে। ইন্দিরা পিয়ানো শেখেন আর অমৃতা ভর্তি হন ‘Ecole des Beaux-Arts Paris’-এ। সেখানে পল সেজান, পল গগ্যাঁও মাদিগ্লিয়ানের কাজ দেখে গভীরভাবে প্রভাবিত হন তিনি। অমৃতার বয়স তখন মাত্র ১৬ বছর। ১৯৩২ খ্রিষ্টাব্দে বিখ্যাত ছবি ণড়ঁহম এরৎষং গ্র্যান্ড স্যালনের সদস্য পদ এনে দেয় তাঁকে। ১৯৩৪-এ আবার তারা ভারতে আসেন। অমৃতা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন, ভারতের মাটিতেই রয়েছে তার শিল্পীজীবনের ভবিষ্যৎ। ১৯৩৭ খ্রিষ্টাব্দে দক্ষিণ ভারত ভ্রমণ করেন। এসময়ে তার শিল্পীজীবনের এক নতুন পথ উন্মোচিত হয় এবং তিনটি বিখ্যাত শিল্পকর্ম ‘Brahmmacharis, South Indian villagers Going to market’ এবং ‘South Indian Trilogy’ আখ্যায়।

একসময় তাকে অজান্তা এবং ইলোরা গুহার দেয়ালচিত্র দারুণ প্রভাবিত করে, এবং সে বিষয়ে তিনি তেল রঙে নিরীক্ষাও করেন। তার শিল্পশৈলীতে ইউরোপীয় ও ভারতের ভাবধারার মিশ্রণ রয়েছে। তার ছবিতে সমাজের দায়বদ্ধতা প্রথাবিরোধী যে অবস্থান তা স্পষ্ট।

তৎকালীন ভারতীয় বাংলার স্কুলের [বেঙ্গল স্কুলের] ধারক অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, আব্দুর রহমান চুগতাই ও নন্দলাল বসুসহ আরো অনেকের কাজেই পশ্চাদমুখিতা ছিল বলে শেরগিল মনে করেন। অমৃতার কাজ বেঙ্গল স্কুল ঘরানার শিল্পীদের থেকে একেবারেই ভিন্ন ধারার। তিনি নিজেও একথা বলেছেন যে, বাংলার স্কুল ঘরানা তার কাছে পশ্চাদমুখী চর্চা বলে মনে হয়। এবং তিনি এ-ও মনে করতেন যে, ভারতীয় চিত্রকলার স্থবিরতা শুধুমাত্র গ-িবদ্ধ চিন্তায় নিজেদের ধরে রাখা।

ভারতে এসে তিনি কাজ শুরু করলেন নতুন ভাবধারায়, নতুন চিন্তায়। তিনি ভারতের অজান্তা-ইলোরা দেখে, দক্ষিণ ভারত ভ্রমণ শেষে এবং ইউরোপে মাদিগ্লিয়ান, সেজান, পল গ্যাগাঁ দ্বারা প্রভাবিত হয়েও ভারতীয় জায়গাটাকে বজায় রেখে নতুন করে কাজ শুরু করেন। তিনি তার কাজে আধুনিকতা নিয়ে আসেন। তিনি নারী-জীবনাচরণে সংগ্রামীভাব ফুটিয়ে তোলেন। সে সময়ে এ শিল্পীর কাজ ইতিহাসে এক অনন্য ছাপ রেখেছে। ১৯৩৮ খ্রিষ্টাব্দে তিনি আবার হাঙ্গেরিতে যান এবং ভিক্টর এগানের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। বাবার এ বিয়েতে মত ছিল না। কিন্তু প্রথাবিরোধী মেয়ে বাবার কথা অমান্য করেই বিয়ে করেন জেদ করে। ১৯৩৯ খ্রিষ্টাব্দে এবার ভারতের উত্তর প্রদেশে গোরাখপুর জেলায় সারায়া গ্রামে আসেন। এবার অমৃতা সতেরো শতকের মোঘল-স্থাপত্যের গঠন ও রঙের ব্যবহার ও অজান্তা গুহার দেয়াল চিত্রের ধরন ধারণ করে আরো বৈচিত্র্যময় ছবি আঁকতে শুরু করেন। সে সময়ে তার মানসিক অবস্থা দিন দিন খারাপ হতে থাকে, তিনি মানসিকভাবে ভেঙে পড়েন, বিষণœতা তাকে গ্রাস করে, সেইসাথে তার শারীরিক অবস্থারও অবনতি ঘটে। এসময়ে তার বায়ু পরিবর্তনের জন্য তার স্বামীসহ লাহোরে যান। লাহোরে একক প্রদর্শনীর আয়োজন চলছিল কিন্তু তার আগেই তিনি তীব্র অসুস্থ হয়ে ১৯৪১ খ্রিষ্টাব্দের ৫ ডিসেম্বর মৃত্যুবরণ করেন।

শিল্পসংগ্রাহক কার্ল খান্ডালাভালাকে এক চিঠিতে শারগিল লেখেন, “শিল্পী পিকাসো, মাতিস, ব্রাকÑ ইউরোপ ওনাদের। কিন্তু ভারত কেবল আমার। আমি শুধু ভারত আঁকতে পারি।”

অমৃতার ছবির কি কথা !

অমৃতা শেরগিল- যাকে আধুনিক ভারতীয় চিত্রকলার পথিকৃৎ বলা হয়। তিনি প্রায় ১৫০টি ছবি আঁকেন। কারো কারো মতে ১৭২টি। এর মধ্যে নারীচরিত্রের ছবিতে সে সময়ের নারীদের দুঃখ, হতাশা, একাকিত্ব ও অসহায়ত্বকে দেখান কিন্তু গায়ে পরিহিত শাড়িখানা উজ্জ্বল রঙে রঙিন করেন। মুখাবয়বের বিদীর্ণ মলিনতাকে ঢাকতেই কি পোশাক উজ্জ্বল হয়েছে, তুলিতে জড়ানো রঙের উষ্ণতা, তার ‘থ্রিগার্লস’ ছবিতে আমরা এমনটাই দেখতে পাই।

অমৃতার ছবি আঁকার প্রথম হাতেখড়ি হয় মেজর হুইট মার্শ পরে বিভেন প্যাটম্যানের কাছে। কিন্তু তার ভাগ্যের পরিহাস সিমলা থেকে তাকে চলে যেতে হয় প্যারিসে। কারণ, সিমলায় যে-স্কুলে পড়তেন সেখানে তিনি নিজেকে নাস্তিক বলে দাবি করায় স্কুল থেকে বের করে দিলে যখন তিনি প্যারিসের পথে পা বাড়ান তখন তার বয়স ১৬ বছর। ঠিক এ বয়সেই তিনি সাফল্য পেতে শুরু করেন। পূর্বেই বলেছি তিনি পল গাগ্যাঁ, সেজান, মাদিগ্লিয়ান এদের কাজ দেখে মুগ্ধ হন। তাই তার কাজেও সেসব শিল্পীর প্রভাব পড়তে শুরু হয়েছে, বিশেষ করে পল গাগ্যাঁর। অমৃতার ছবিতে আমরা তাই গাগ্যাঁর রচনাশৈলীর ছাপ পাই, তার আঁকা ‘স্লিপিং ওম্যান’ ১৯৩৩-এ। এটি একটি নুড পেইন্টিং, নিজস্ব স্টাইলে করা। তার আরেকটি পেইন্টিং ‘ইয়াং গার্লস’ ১৯৩৩-এ আঁকা। ছবিটি প্যারিস সেলুন নামে বিখ্যাত চিত্রপ্রদর্শনীতে স্বর্ণপদক পায়, তার বয়স তখন মাত্র ১৯। এ ছবিটি করেছেন তার বোন ইন্দিরাকে নিয়ে। তার গায়ে পরানো হয়েছে ইউরোপীয় পোশাক, চোখে-মুখে রয়েছে দৃঢ়তা ও প্রত্যয়, তারই পাশে বসা ছিল অর্ধনগ্ন তার এক বন্ধু ডেনিস প্লুটুজ তার মুখ ছিল চুল দিয়ে ঢাকা। প্রথম মহিলার অবয়বে যতটা ছিল দৃঢ়তা, ঠিক তেমনি অপরজন নিজেকে রেখেছিল ঢেকে সংরক্ষিত করে। এই যে ক্যানভাসে আঁকা চরিত্রের শতঃস্ফূর্ততা আর একই কাজে দ্বৈততা তা শিল্পীর ব্যক্তিজীবনের সাথে সম্পৃক্ত। আঁকিয়ে ব্যক্তিত্বের যে দ্বৈততা তা স্পষ্ট। তার ছবির এ গুণগত মান তাকে সবার থেকে আলাদা আসনে অধিষ্ঠিত করেছে।

পৃথিবী ছেড়ে শিল্পী বিদায় নেওয়ার বহুদিন পরে হলেও তার শততম জন্মদিন উপলক্ষে ইউনেস্কো ঘোষণা করেছিল ‘অমৃতা শেরগিল ইয়ার’ ২০১৩ খ্রিষ্টাব্দে। শেরগিলের শিল্পকর্মের একটা বড়ো অংশ ভারতের ন্যাশনাল গ্যালারি অব ফাইন আর্ট [ঘএগঅ], নয়া দিল্লির স্থায়ী সংগ্রহ শালায় সংরক্ষিত আছে। ভারতের আইন অনুযায়ী তাঁর সকল শিল্পকর্মকে ভারতের ঐশ^র্য হিসেবে গণ্য করা হয় এবং তাঁর এই শিল্পকর্মগুলো ভারতের বাইরে নেওয়ার কোনো অনুমতি নেই। প্রথাবিরোধী এই চিত্রশিল্পী তার শিল্পকর্মের মধ্যদিয়ে বেঁচে থাকবেন অনন্তকাল।

লেখক : ভাস্কর ও চিত্রশিল্পী